Vivre en Floride signifie accepter que les coupures de courant font partie du quotidien.

Quand la saison des ouragans commence, il y a toujours une chance que les lumières s’éteignent.

Parfois, la panne ne dure que quelques minutes. D’autres fois, elle peut s’étendre sur plusieurs jours.

Mais à force de subir ces tempêtes régulièrement, on développe une certaine appréhension envers la fragilité du système sans électricité.

Plus de feux de circulation. Plus de pompes à essence. Plus de climatisation dans une humidité étouffante.

En cas de panne, on comprend très vite que le bon fonctionnement du réseau électrique n’est pas un luxe…

Mais un besoin vital. Surtout pour nous, avec deux jeunes enfants à la maison.

C’est ce qui m’a marqué lorsque l’Espagne et le Portugal ont connu l’une des plus grandes pannes de courant de l’histoire européenne cette semaine, plongeant des dizaines de millions de personnes de la péninsule Ibérique dans le noir.

Même certaines régions du sud de la France ont été brièvement touchées.

Les trains se sont arrêtés. Les hôpitaux sont passés sur générateurs de secours. Les réseaux mobiles sont tombés en panne.

Et tout cela s’est produit en moins de temps qu’il n’en faut pour préparer un café.

Que pouvons-nous tirer comme enseignement de cette panne de courant européenne ?

Et à quel point un événement similaire pourrait-il se produire aux États-Unis ?

Vous pourriez être surpris. Mais vous devriez surtout être inquiet…

Une panne de courant massive

Vers 12 h 30, heure locale, lundi, l’Espagne a perdu environ 15 gigawatts d’énergie en l’espace de quelques secondes. Cela représente environ 60 % de la demande électrique totale du pays.

Le graphique ci-dessous illustre bien cette chute brutale.

Cette perte soudaine a provoqué une rupture dans la connexion entre les réseaux électriques espagnol et français, coupant ainsi l’artère principale qui aurait pu aider à stabiliser le système.

Sans possibilité d’importer de l’énergie ni de soulager la pression, le réseau espagnol s’est effondré, entraînant dans sa chute celui du Portugal.

Les premiers rapports indiquent que l’un des principaux responsables serait le manque d’inertie — c’est-à-dire l’énergie stockée qui permet de stabiliser les réseaux.

Avec une grande partie de l’électricité espagnole provenant de sources solaires et éoliennes ce jour-là, et de nombreuses centrales traditionnelles à l’arrêt, il semble que le réseau ne disposait tout simplement pas de suffisamment de puissance de réserve pour absorber un choc brutal.

Mais les enquêteurs cherchent encore à savoir si des conditions atmosphériques inhabituelles auraient pu jouer un rôle.

Pour l’instant, cela semble peu probable. Et rien n’indique pour le moment un sabotage ou une cyberattaque.

Et c’est préoccupant, car cela signifie que même un réseau moderne, fortement alimenté par les énergies renouvelables, peut s’effondrer lorsque tous les facteurs s’alignent de manière défavorable.

C’est d’autant plus préoccupant pour nous, Américains, sachant que le réseau électrique des États-Unis est sans doute dans un état encore plus critique.

L’ancienneté du réseau électrique américain

Le réseau électrique américain est peut-être une prouesse d’ingénierie, mais il est vétuste.

Une grande partie de son infrastructure a été construite il y a plus d’un demi-siècle.

Et comme pour une autoroute vieillissante, des réparations ponctuelles ne remplacent pas une véritable modernisation.

Cela rend notre réseau électrique vulnérable à ce qui s’est produit en Europe cette semaine.

Peut-être même davantage, en raison de la demande d’électricité en forte croissance aux États-Unis.

Comme nous l’avons évoqué dans des éditions précédentes, l’expansion des centres de données et la montée en puissance des véhicules électriques sont deux facteurs majeurs exerçant une pression sans précédent sur le réseau.

Et selon les estimations du gouvernement, la demande d’électricité aux États-Unis pourrait croître jusqu’à cinq fois plus que les prévisions actuelles au cours de la prochaine décennie.

C’est une charge nouvelle vertigineuse pour un système déjà fragilisé par une infrastructure vieillissante.

Parallèlement, la capacité naturelle du réseau à absorber les chocs soudains diminue.

Avec l’arrivée massive de l’énergie solaire et éolienne, ces sources remplacent des formes de production plus anciennes comme le charbon et le gaz, qui utilisaient d’énormes turbines rotatives assurant la stabilité du réseau.

C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

D’un côté, ces énergies renouvelables sont meilleures pour la planète et permettent au système de réagir beaucoup plus rapidement aux changements.

Mais parfois, ces changements se produisent trop rapidement.

Ce qui signifie qu’une perturbation suffisamment importante, au mauvais moment, peut se propager bien plus vite qu’il y a quelques décennies.

C’est ce qui semble s’être produit en Espagne cette semaine. Et cela pourrait aussi se produire ici…

Même sans prendre en compte la météo.

Selon un rapport publié en 2024 par Climate Central, 80 % des principales pannes de courant signalées aux États-Unis entre 2000 et 2023 étaient liées aux conditions météorologiques.

Et chaque année semble apporter une nouvelle catastrophe à plusieurs milliards de dollars. Que ce soit un ouragan dans mon État natal, un incendie en Californie ou une vague de froid extrême au Texas…

Chaque événement météorologique majeur met à l’épreuve les limites de la résilience du réseau.

Et je ne dis pas cela pour faire peur. C’est simplement la réalité.

Mais j’ai aussi de bonnes nouvelles.

Il existe en effet des mesures concrètes et pratiques que nous pouvons prendre pour rendre le réseau plus solide et plus résilient.

Encore faut-il en avoir la volonté.

Voici mon point de vue

L’une des pistes les plus prometteuses pour améliorer le réseau consiste à repenser l’endroit et la manière dont nous produisons notre électricité.

Plutôt que de dépendre presque exclusivement de grandes centrales électriques centralisées, situées à des kilomètres des lieux de consommation, nous pouvons rapprocher la production d’énergie des foyers, des entreprises et des collectivités.

C’est le principe des ressources énergétiques distribuées, ou DER (Distributed Energy Resources).

Les technologies comme les panneaux solaires sur les toits, le stockage local par batteries et les petites éoliennes en font partie.

Elles déplacent la production d’énergie au niveau local. Et le potentiel est énorme.

Aujourd’hui, les DER représentent moins de 5 % de l’approvisionnement énergétique des États-Unis.

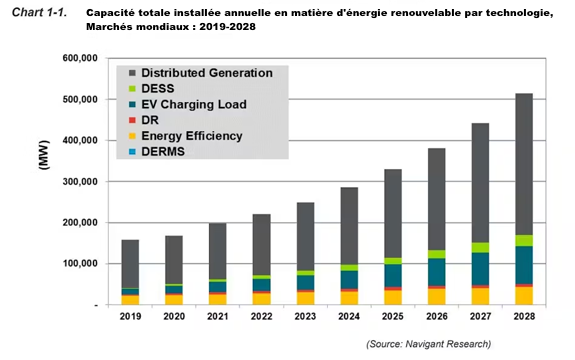

Mais les analystes prévoient que leur capacité augmentera d’environ 216 gigawatts d’ici à 2028.

C’est largement suffisant pour compenser une part importante de la hausse attendue de la demande.

Et parce que la production d’énergie est décentralisée, les DER constituent un filet de sécurité puissant.

Par exemple, si un ouragan détruit des lignes de transmission, un hôpital équipé de panneaux solaires en toiture et de batteries de stockage pourrait continuer à fonctionner.

Si une vague de chaleur surcharge le réseau principal d’une ville, un micro-réseau de quartier pourrait maintenir les habitations au frais et habitables.

Et il y a aussi des avantages pour les consommateurs au quotidien.

Les DER peuvent contribuer à réduire les factures d’électricité en diminuant le besoin de coûteuses mises à niveau du réseau et en abaissant les frais liés aux pics de consommation.

Bien sûr, les DER ne résoudront pas comme par magie tous nos besoins énergétiques. Nous avons toujours besoin que le gouvernement fédéral investisse massivement dans la modernisation de notre réseau vieillissant.

Mais construire un système plus distribué nous offre une forme d’assurance contre les pannes de courant comme celles qu’ont connues l’Espagne et le Portugal.

Et lorsque l’inévitable ouragan frappera la Floride, cela voudra peut-être dire que je ne serai pas plongé dans le noir.

A très vite,

Ian King

2 réponses

Basta ,

Seuls les naifs ,éloignés du monde informatique sont bouche bée par devant ces lettres I-A ?

intelligence sic artificielle non mais auto-programmée et non « » »artificielle » » ».

Déjà le passage en 2000 avait permis à ce milieu fermé de se beurrer plus que de raison. leur tartine de mensonges .

Pour avoir Programmé, des machines et des robots dans un domaine « pointu et complexes »

je pense que des ignares politico commerciaux en ces domaines veulent effrayer par INTERETS.

Aucune machine ne peut » réfléchir seule » sans avoir été programmée au préalable en détail.

Au départ il y avait ,des cames ,des switchs et des fiches sur un panneau électronique ,puis

l’APT , de point à point ,(X+Y+Z +angle1+ angle 2 à 11 décimales )

pour gérer ,pour NON ,pour

COMMANDER une machine. la NASA aidant .

Sans « écran ». mais mentalement au clavier . puis arrivèrent les écrans noirs et blancs ,puis colorisés. de crayon optique à mulot sur tablette t enfin avec mulot dit souris.

le monde 2D devint 3D voir 4 D , les 3 axes devinrent 6 axes. dans l’espace.

Puis vint la commande numérique, la programmation robotique. sur « écran »

De routines en macros il devenait possible de gérer même pour un sans savoir de pouvoir faire faire. à la machine des choses PLUS que réfléchies. donc bien orientes comme la télé !! mé DIA à gauche.